【重要】当園における新型コロナウイルス陽性者の判明に伴う対応について(2021.8.31更新)

【重要】当園における新型コロナウイルス陽性者の判明について(2021.8.30更新)

「生き抜く力を育む」とは・・・

園長 山中優子

みはた虹の丘こども園は、豊かな自然に囲まれた子どもたちの笑顔が輝く場所です。

「生き抜く力を育む」ことを保育・教育理念の「芯」だと捉えています。

乳幼児期は、人生の根っこを育む大切な時間だからこそ、私たちはこのかけがえのない時期に出来る限り豊かな自然体験を通して子どもたちの「気づく」「考える」「やってみる」の力を育みたいと願っています。

例えば、園庭の小さな虫を見つめる瞳。風に揺れる草の音に耳をすます姿。それは子どもたちが自ら世界に「気づき」不思議に思う心の芽生えです。「どうして動くんだろう?」「どんな音がするのかな?」小さな疑問が、自ら「考える力」へと繋がります。そして、そっと手を伸ばしてみる、友だちと力を合わせて何かをしてみる。その小さな一歩が、壁を乗り越える「やってみる」勇気を育みます。

生きることは、決して平坦な道ばかりではありません。時には目の前に大きな壁が現れることもあるでしょう。そんな時、私たちは、子ども達が立ち止まって『息抜き』をすること、そして、その壁をどう乗り越えられるのかを考え、様々な方法を試しながら「やってみる力」を育みたいのです。

たとえ小さな一歩でも、休憩しながらでも・・・時には周りの人に助けを求めながら。でもとにかく生き抜く。そんなしなやかで逞しい力を育むことこそ、私たちが大切にしたいみはた虹の丘こども園の「芯」です。子どもたち一人ひとりの個性を大切にし、無限の可能性を信じ、ありったけの愛情を注ぎながら、私たちはこの場所がいつも笑顔と安心安全で満ち溢れるように努めて参ります。

また、地域社会とのつながりを大切に、共に子ども達を育くむ教育の場を広げていきたいと考えています。子どもたちの笑顔が地域を明るく照らし、地域の方々の温かい心が子どもたちの成長を力強く後押しする。そんな地域とともにあるこども園を目指し、職員一同、愛情と情熱を持って保育・教育に取り組んでまいります。

生き抜くために~気づく・考える・やってみる~

「生き抜く」とは、目の前に現れた壁を突破すること。「気づく」まず自分がどういう状況なのかを認め、

「考える」その壁をどのように突破すべきなのかを考え、

「やってみる」選んだ方法を試してみる。

つまり生き抜くとは、人生そのもの、生きる価値を見出すことです。

ますます多様化する社会、その中で生きる喜びを得るために、私たちは子どもに寄り添い、また子育ての良き伴走者として尽くします。

教育・保育理念のキャラクターたち

園で過ごす中で誰もがわかりやすく理念を共有するために、あらゆる場面で活躍するキャラクター達です。

適齢になって何ができて何ができないかではなく、一人ひとりの発達に寄り添い、人間で一番大切な「自己肯定感」を育みます。「自分は愛されている存在」という強い確信を乳幼児期に育てることは、子どもの一生を支える一番の宝物。当園で最も大切にしています。

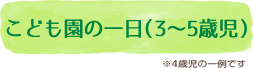

子どもの脳は、遊びなど何かに没頭している時が最も豊かに発達すると言われています。0・1歳児は一緒に生活する中で、自然と周りの子どもに刺激を受けています。3・4・5歳児は遊びごとにゾーニングされた大きな保育室で、何をして遊ぶかを自分で選び、その中でルール作りをしたり、小さい子への思いやりを見せたりと、遊びに夢中になる中で様々な学びを得ます。

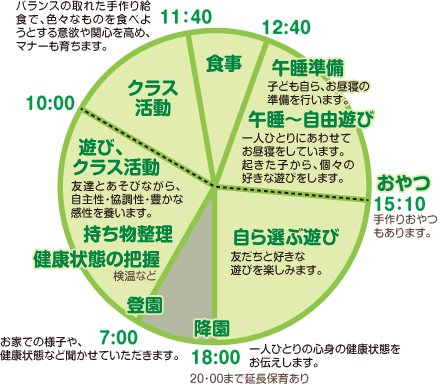

キッチンで調理される完全給食は、隣接するランチルームからガラス越しに様子を伺うことができ、湯気の立つ食事の配膳をお手伝いしたり、食事中に管理栄養士が園児と積極的に交わるなど、食への興味や食べたいという意欲を促します。

未就園のお子様やそのご家族、妊婦など安心して子育て・子育ちができるよう、保育園の持つ機能を有効に活用し、子どもと保護者がホッとできる場や、子育てに関する相談や学習する場としてお気軽にご利用ください。(平日:9時~16時)

未就園児(1歳~)で保護者の就労、疾病や出産、結婚など緊急一時的事由やレスパイト等で保育が必要になった場合に遠慮なくご利用ください。(事前申し込みが必要です)

マイ保育ステーション なないろ

地域に守られ地域に育てられる保育を目指します。地元の温かいご協力により、防災訓練への参加や地元の語り部に耳を傾けたりと、年間を通して多彩なふれあいを行い、郷土愛と地域への感謝の気持ちを育みます。

一級建築士で、(公社)こども環境学会こども環境アドバイザー井上寿氏のアドバイスによって、園の自然環境を活かした木製ブランコ2種類を手作りしました。今後、自然と融合した木製遊具を増やしていき、遊びによって気づき、考え、やってみる場として、子どもの体幹や五感を育みます。